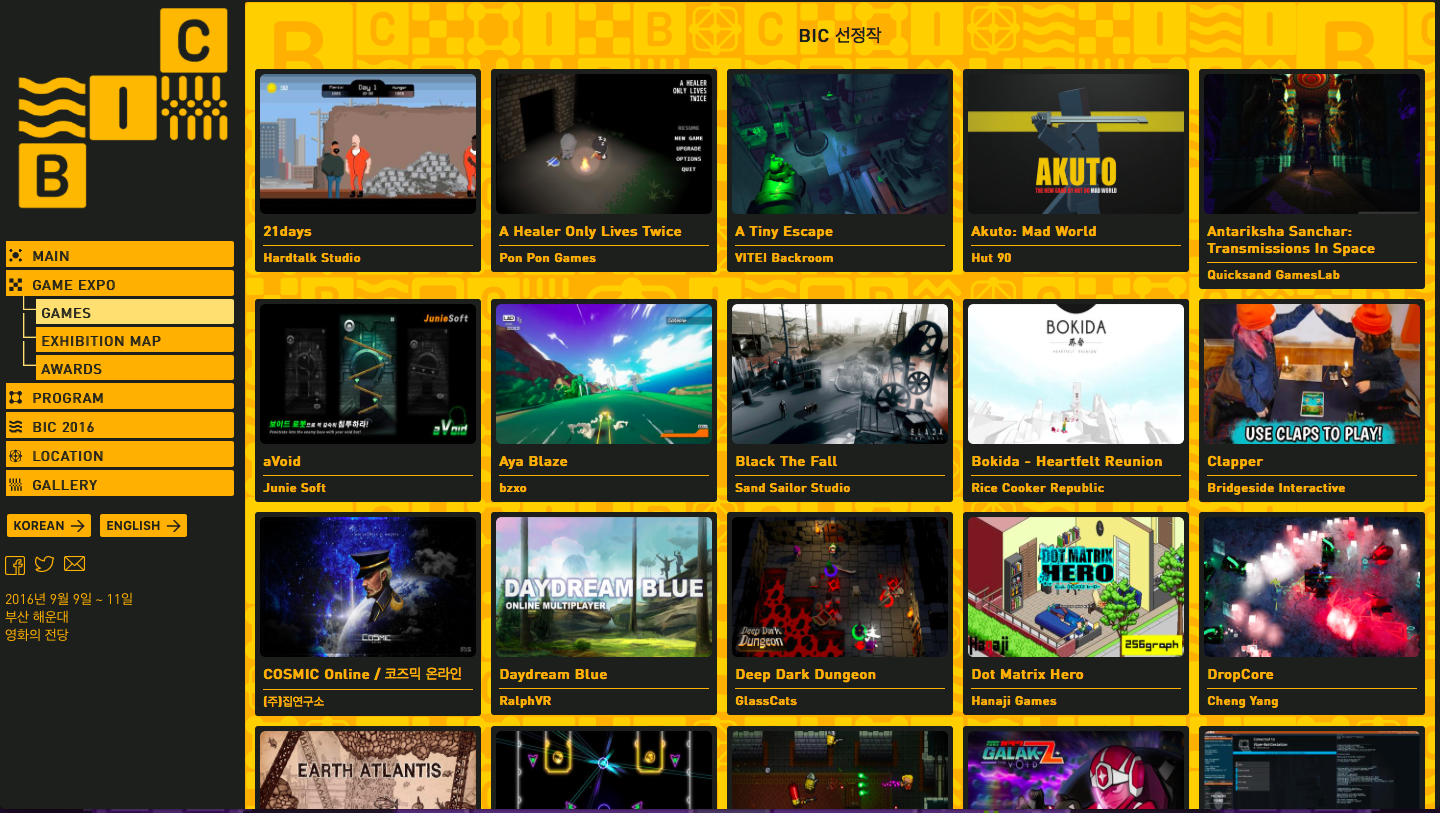

BIC Festival

상황 설명

2016년 1학기 게임의 이해 라는 수업에서 6인 팀플로 ‘21 days’라는 게임을 만들었다. 교수님이 수업에서 BIC Festival에 만든 게임들 지원해보라고 하셔서, 지원만 해보는 건 손해보는게 하나도 없을 꺼라는 계산하에 지원해보았다. 팀원들 모두 안될꺼라는 생각에 방학에 다른 계획들을 세워놨었는데, 덜컥 합격해버렸다.

그래서 부랴부랴 팀 회의도 하고, 개발도 했지만 팀원들 모두 시간이 없는 관계로 기획쪽은 틈틈히 했지만 코딩은 BIC 직전 일주일에 거의다 하였다. 심지어는 부산에 내려온 날에는 새벽 2시 까지 해운대 앞 할리스에서 코딩했었다.

실질적으로 부스 전시는 금, 토, 일로 이루어졌었는데, 목요일날 와서 부스 설치를 해야됬고 일요일 저녁에 개발자 파티가 있어서 결국 부산에 목요일부터 월요일까지 있었다. 많은 대학생들은 월요일 수업 때문에 일요일 저녁에 부산에서 출발했는데, 나는 일요일날 개발자 파티를 꼭 참석하고 싶어서 그냥 월요일 수업들을 듣지 않았다. 그리고 잘한 선택이였다.

부스 전시

게임 관련 부스 전시를 사실상 처음 가는 거라, 어떻게 부스 설치를 해야될지 몰라서 조금 아무생각 없이 갔다. 그래서 굉장히 많은 실수들을 저질렀다.

모니터만 대여

대여하는 비용이 꽤나 들어서 그거라도 아끼기 위해서, 모니터만 2대를 대여하고 가져간 노트북을 사용하여 부스를 운영했지만, 사람들이 플레이 해보는 동안에 디버깅을 못해서 하루에 한 빌드밖에 설치할 수 없었다. 다행히 완전 크리티컬한 버그는 없었지만 있었으면 진짜 망할 수도 있었다.

현수막을 A3 프린트로 대체

이건 커뮤니케이션에서 문제가 생긴 부분이지만, 원래는 A1이나 전지 사이즈로 게임을 나타내는 그림을 하나 출력해서 뒷 배경에 걸어놓으려고 했었다. 근데 카톡방에 잘못 말하는 바람에 A3 프린트로 하게 되었는데 이걸로 대체할 수 없을 정도로 뒷배경은 컸다. 또한 바람도 많이 불어서 만약 전지 사이즈로 출력을 했었으면 다 찠어졌을 것이다. 다행히 주변에 3시간 만에 큰 현수막을 프린트 해주는 인쇄소가 있어서, 그곳에서 빠르게 현수막을 제작해서 걸어 놓았다.

명함 준비 X

BIC의 성격을 나는 완전 인디 느낌이라고 생각해서, 그냥 단순하게 인디게임을 좋아하는 분들께 게임만 플레이 시켜드리면 된다고 생각하였다. 하지만 첫날에 Media와 게임 업계 관리자 분들이 오셨을 때, 내 생각이 잘못됬다는걸 깨달았다. 상당히 많은 분들이 명함을 주셨고, 명함을 드릴 기회도 굉장히 많았다. 당시에는 첫날에만 명함이 필요할 것 같으니 명함은 급하게 뽑지 말자고 했지만, 마지막 날까지도 다른 개발자들과 명함 교환할 일이 굉장히 많았다.

많은 실수들을 했지만, 부스 전시 자체는 그래도 생각보다 성공적으로 하였다. 크리티컬한 버그는 없었고, 오시는 분들한테 게임에 대해 많이 피드백 받을 수 있었다. 지금까지 게임을 보여준건 같은 수업 사람들이였기 때문에, 불특정 다수에게 피드백들 받는건 굉장히 좋았다. 또한 내가 만든 게임을 집중해서 재밌게 플레이하는 모습을 보면서 뿌듯했다. 1시간 동안 게임을 붙잡고 있었던 남자분, 한국에 많이 없는 다큐멘터리적 게임을 만들었다는게 인상적이였다며 꼭 출시해달라는 게임학과 대학생, 게임 내 음식이 너무 비싸다며 불평하신 여학생 등등을 보며 게임을 어떤 형태로든 출시는 해야겠다는 생각이 들게 되었다.

다른 부스 전시는 많이 못 본것이 매우 아쉽다. 부스를 지키는 사람이 2명 뿐이라, 부스 전시하는데도 굉장히 힘이 들었다.

경험

전시를 하면서 느끼는 것도 있었지만, 그것보다 좋았던건 “게임 전시회에서 게임 개발자로서의 경험”이였다. 처음으로 기자들한테 인터뷰도 받아보고 기사도 나오고 다른 개발자들과 대화도 나누고 등등, 생각치도 못했던 경험들을 많이 했던거 같다. 가장 재밌었던건 마지막날 밤에 다른 개발자들과 해운대에서 맥주 마시며 논 것이다. 매일 밤마다 해운대에서 개발자들끼리 놀았다는데, 마지막 날에 우연히 한 외국 개발자한테서 들어서 놀게 되었다. 생각보다 외국인 분들이 친절하게 대해주셔서 불편함 없이 놀 수 있었고, 어쩌다 보니 통역사 역할도 하고 등등 재밌는 일이 많았다.

기타 생각

- 저녁에 대형 스크린으로 “Arena Gods” 라는 게임 플레이를 중계했었는데 진짜 재밌었다. 아직도 베타 버전인게 믿겨지지 않을 정도의 퀄리티였는데, 역시 개발자한테는 진짜 사소한 거 하나하나도 마음에 걸리는 것 같다.

- Excellence in Narrative 부문 Finalist에 올라갔었다. 당연히 상은 못받았지만 파이널리스트에 올라간 것만 해도 굉장히 기분이 좋았다.

- 다른 게임들을 보면서 인디 게임이라는 길이 쉽지 않다는 것을 다시 한번 깨달았다. 인디게임신을 관심있게 보고 있는 나도 처음 듣는 게임들 중에, 굉장히 매력적이고 완성도 높은 게임들이 상당히 많았다. 저정도의 게임을 만들지도 못할 것 같은데, 인디게임 쪽에서 과연 살아 남을 수 있을까 라는 의문이 들고 있다.

- 받은 질문 중, 가장 기억에 남는 질문은 “인디라는 게 무엇이라고 생각하냐?” 였다. 당시에는 굉장히 당황해서 도전이라는 단어를 사용했었는데, 질문을 받고 나서 한참 뒤에야 생각이 좀 정리가 되었다. 지금의 내 생각은 “대중들의 시선, 관심사를 생각하지 않고, 자신이 생각하기에 옳은 형태로 게임을 만들어내는 것”이라고 생각한다. (물론 나중에 생각이 바뀔수도 있겠다.)

- 전시하는 도중, 가장 많이 받은 질문은 “이 게임, 언제 출시되요?” 같은 출시 관련 질문이였다. 당시에 출시 계획이 정해진게 하나도 없어서 항상 아직 확정된 내용이 없다고 답변을 했었다.

- 영어 버전이 없어서 외국 분한테 게임 전시를 못한게 아쉽다.

- 이런 좋은 기회를 가질 수 있게 도와주신 이정엽 쌤. 감사합니다!!